想讓你知道

剴剴被保母虐死,讓我們感到巨大的悲傷與憤怒。我們希望告訴你,台灣近年兒童虐待的通報件數、成案件數、受害年齡層與施虐者身分,以及施虐背後的家庭與制度性因素,檢視台灣保護兒少機制上的不足。我們希望建立一個共識,兒虐不是無法撼動的悲劇,而是可以預防、改變的問題。

不只是剴剴:台灣每天都有孩子受虐,一年超過一萬兩千件兒虐

2023 年 12 月,年僅一歲10個月的男童剴剴被保母劉姓姊妹長期虐待,最終傷重不治,震驚了台灣社會。根據調查,剴剴生前全身布滿瘀青、骨折,甚至有內出血現象。這些明顯的傷害,未能及早通報與處理,揭示出台灣兒童保護制度中仍有許多斷裂,未能即時接住受到傷害的孩子。

2025 年 3 月開始,剴剴案陸續開庭,數百位民眾自發前往法院外聲援,手持白菊花,高喊「替剴剴討公道」。我們要告訴你的是,在台灣,每天都有孩子受到虐待,2023 年更有21位孩子因兒虐身亡,其中 4 人遭嚴重疏忽、9 人遭嚴重身體虐待、8 人為殺子自殺。

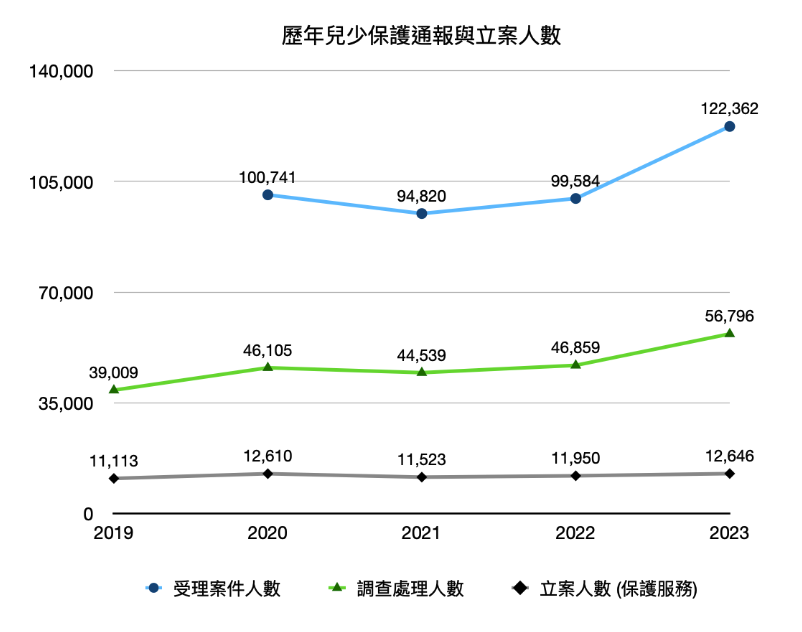

根據衛生福利部社會及家庭署 2023 年公布的統計資料,全年兒童及少年保護通報案件共達 122,362 件次,相當於每日平均約 335 件次通報。經調查後,其中成立案件為 12,646 件,成案率10.3%。

與前幾年相比(如圖一),通報總數不減反增、逐年成長,顯示社會對於兒少受虐案件的警覺逐漸提高。

圖一、歷年兒少保護通報與立案人數1

從性別統計來看,女性受害者占比 55.3%(6,997人),男性則為 44.7%(5,649人),雖然比例接近,但在性侵害案件中,女童所占比例顯著偏高,顯示性別因素仍是兒虐案件中的重要觀察面向。

圖二、受虐者年齡分佈

特別需要留意的是,台灣兒虐通報案件中,9 歲以下與 9 歲以上的個案數量一半一半,並沒有特別集中在小小孩。從媒體報導中,我們看到的兒虐案件,集中在學齡前的兒童,卻忽略了年齡稍長的孩子、青少年,同樣也是兒少虐待的高風險族群。

9 歲以上的孩子,雖然具備了一定的語言表達能力與自我保護意識,但在面對家庭壓力、師長權威、情緒勒索或網路霸凌等情境時,仍可能選擇沉默,甚至將遭遇合理化、選擇隱忍。這不但會讓受虐行為更加隱蔽而難以察覺,也讓通報與介入的困難度提升。

不只身體暴力:性虐待、精神虐待、疏忽照顧也都是兒虐

台灣社會對「兒虐」的認識,往往侷限於身體暴力,像是毆打造成的傷害。然而,根據衛福部 2023 年《兒童及少年保護案件類型統計》,兒虐不只有身體暴力,還包含性侵害、情緒虐待、疏忽照顧等不同形式。每一種型態,都可能對兒童造成長遠而深層的創傷,有些甚至難以復原。

身體不當對待

這是最常通報的虐待型態,指的是對兒童施加不必要的身體傷害,例如毆打、摔落、用物品攻擊、綁住孩子等。通報占比最高,也反映出台灣社會「打是管教」的觀念仍深植人心,家長稍有不慎或情緒失控,就可能從「打」變成「虐待」。

雖然《家庭暴力防治法》早已禁止對家庭成員施暴,但社會通念對「體罰」依然高度容忍,對孩子的身體暴力仍舊盛行在台灣社會的家庭當中。

2021 年兒福聯盟調查指出,超過五成的受訪家長,曾以打罵方式管教孩子,甚至認為這是教養的必要手段。然而,世界衛生組織(WHO)與聯合國兒童基金會(UNICEF)早已強調,任何形式的體罰,都是對兒童權益的侵害。

性不當對待

性虐待是最隱匿、最難以揭露的暴力形式之一,包含性侵害、猥褻、裸露、觀看色情內容、拍攝性影像等。更令人痛心的是,加害者絕大多數為熟人:親生父母、繼親、親戚或照顧者。

由於這類案件常牽涉羞恥感、權力不對等與情緒操控,導致通報率偏低。根據兒福聯盟研究,即便是學齡兒童,若未接受正確的性教育與安全認知,也難以意識到自己被侵犯。

疏忽照顧

當照顧者未能提供孩子基本生活需求,如飲食、醫療、庇護、安全等,就構成疏忽照顧。這類案例常發生於家庭功能失調、經濟弱勢或照顧資源不足的情境。

如讓嬰幼兒長時間獨處、未帶就醫、未提供適齡教育等,都屬於疏忽行為。然而因其不一定造成明顯外傷,因此經常被忽視,通報率偏低。民間團體指出,許多照顧疏忽與結構性貧窮、親職知能不足有關,政府應強化對高風險家庭的早期支持。

精神不當對待

精神虐待常被形容為「無形的傷害」,包括羞辱、恐嚇、情緒勒索、辱罵、持續否定、排斥等,會嚴重損害兒童的自尊與安全感。

根據靖娟基金會觀察,精神虐待往往發生在家中。一名孩子每天被父母重複羞辱、威脅離棄,最終可能出現退縮、焦慮、甚至自傷行為。由於沒有明顯的身體痕跡,精神虐待極難舉證,因此成案率更低。

另外,除了上述幾種虐待形式外,當孩子同時遭受兩種以上的暴力形式,例如身體傷害加上情緒恐嚇,或性侵伴隨照顧疏忽,便屬多重虐待。這類型情節通常最為嚴重,需結合教育、心理、法律與社會資源介入。

在通報系統中,多重虐待案件往往被分拆處理,導致施虐全貌難以掌握,錯失即時救援的契機。

在下篇,我們會繼續探討台灣兒虐的加害者,以及台灣在防治兒虐上遇到的問題與解決之道。

註譯

註1:根據衛福部兒童少年保護統計資料,2019 年未有受理案件人數。