我們想告訴你

制定《紀念日及節日實施條例》,增加台灣的國定假日,解決台灣勞工長期過勞的問題,是立法院這個會期最重要的工作之一。目前,法案已經通過立法院內政委員會審查,接下來將進入黨團協商的程序。

但朝野政黨針對要放幾天假仍未取得共識,而主管《國定假日法》的內政部,以資方團體反對,「勞資沒有共識」為由,反對立法,勞動部也毫無立場,用「需要通盤考量」的藉口在拖延問題。

到底增加台灣勞工的假日合不合理?應該增加哪些假?接下來,我們將用數字說話,帶你了解台灣人到底有多過勞,要怎麼樣跨出改善過勞的第一步。

台灣人有多過勞?揭露勞動部不敢說的真實數字

根據勞動部最新的統計,台灣人 2024 年的平均年總工時達到 2030.4 小時,連 4 年成長,去年的工時,已經超過疫情前 2019 年的工時。

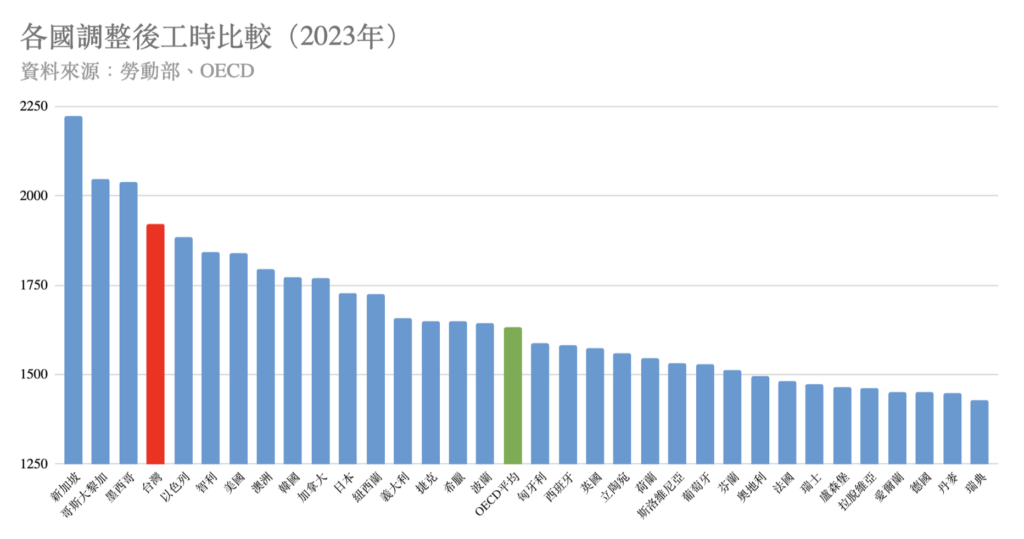

台灣人年總工時在亞洲已開發國家中,長年僅次於新加坡,位居第二,根據 OECD 最新的統計數據,台灣人每年工時比日本多 400 小時、比韓國多 147 小時。

台灣工時與歐洲國家相比,更有一大段落差,比英國多 495 小時,比法國多 519 小時,比德國更多了整整 676 小時。

面對這個驚人的數字,勞動部慣用的回應是「因為台灣部分時間工作者占比較少,所以年工時相對比較高」。

這樣的說法,固然有一定的道理,但用這樣的理由來合理化台灣人的高工時,就是在粉飾太平。

勞工平均年總工時的算法,是不分全職或兼職,把所有勞工的年總工時相加再平均,因此各國勞工雇用型態的差異,的確會對總工時產生影響,部分工時(兼職)勞工比例較高的國家,工時整體平均會被拉低,而自僱者比例高的國家,工時整體平均會被拉高。

同樣的問題,不只發生在台灣。例如韓國,相對於歐美國家,部分工時勞工比例較低、自僱者比例較高,因此,韓國發展研究所 2023 年就曾發表一篇研究,以統計模型將各國勞工雇用型態的差異標準化,也就是讓各國站在同一個基礎上,進行更準確的比較1。

我們採用韓國研究的計算方法調整工時後發現,台灣的平均年總工時下降到 1920 小時,但仍然排名全球第四,亞洲第二,可見台灣人的工時依然高得驚人。

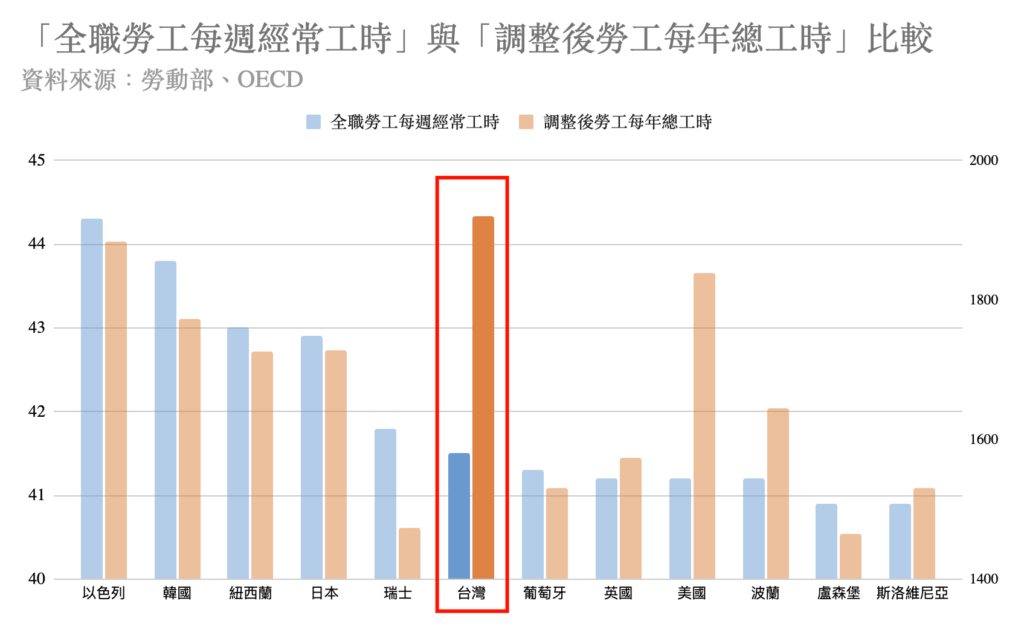

勞動部另外一個常用的說法,是拿「全職勞工每週經常工時」出來進行國際比較,用台灣全職勞工每週經常工時是 41.5 小時,南韓是 43.8 小時、日本是 42.9 小時的數字,來聲稱台灣的工時比日韓還低。

這樣的說法,又有什麼問題呢?

全職勞工每週經常工時,指的是全職勞工正常一週全勤上班的工作時間。因為已開發國家的勞動法制,幾乎都規定每週正常工時最高不能超過 40 小時,因此,各國的差距,主要就是每週平均的加班時間,或是勞工的工作時間是不是低於法定上限的差別。

台灣與日韓相比,經常週工時較低,但全年總工時,卻又高於日韓,為什麼?

看公式就一目瞭然:每年總工時 = 每週正常工時 + 加班工時 − 休假時數。

也就是說,雖然日韓勞工每週平均要比台灣勞工多加班 1.5 ~ 2 小時,但因為有更多的休假時數,減掉休假時數後的全年的總工時,就下降到比台灣低很多的水準。

從國際數據的比較中,我們可以更清楚的看到,台灣與其他每週經常工時相近的國家比起來,調整後每年總工時明顯更高,代表台灣勞工的休假嚴重不足。

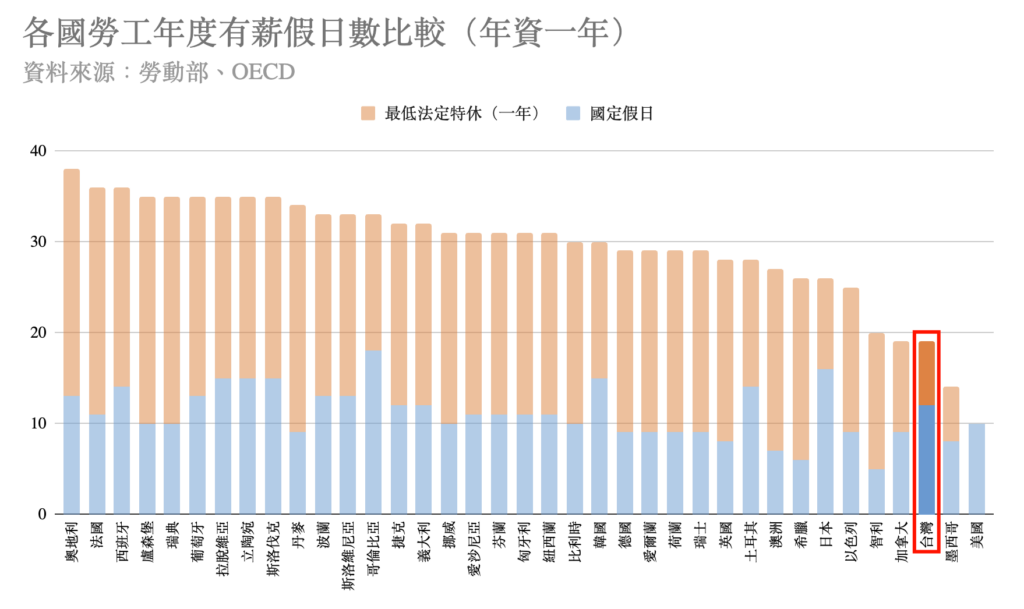

台灣的年度法定有薪假,也就是國定假日加上特休(在同一公司任職一年),總共是 19 天。同樣標準,日本 26 天,南韓 30 天,歐洲國家普遍為 30~38 天,台灣明顯少了非常多。

而這還只是「法定」最低的休假,許多歐洲國家的勞工透過工會和資方協商,往往能取得更多年假。

七天假被砍,就是台灣總工時居高不下的元兇!

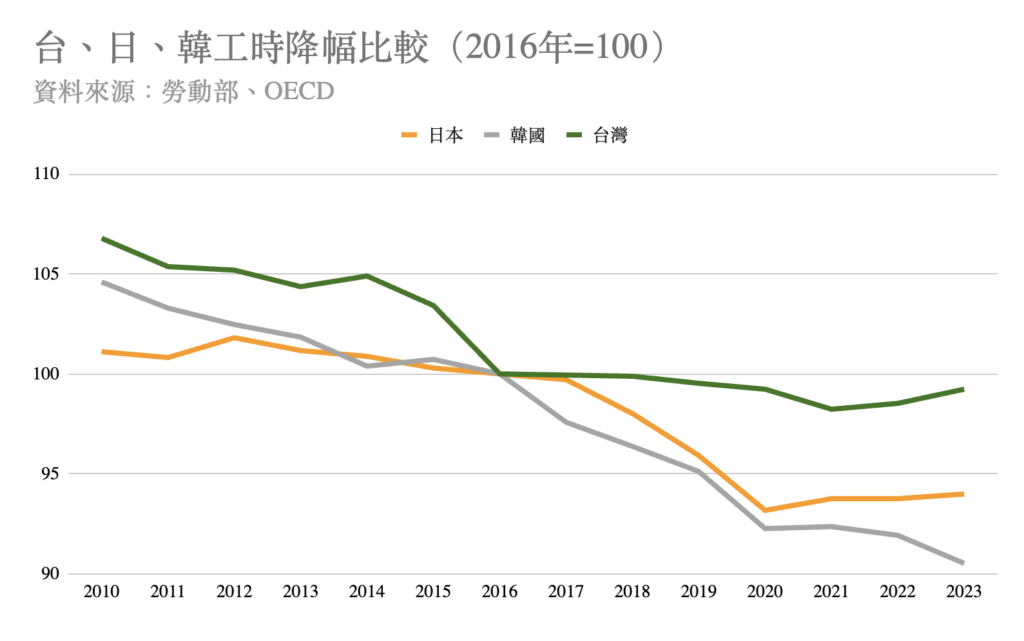

觀察台灣與日本、韓國近年的工時變化,我們可以很明顯地看見,台灣的工時,自2016年後就幾乎沒有下降,同一個時期,日本和韓國的工時卻持續下降,台灣與日、韓的工時差距越來越大。

而2016年,正是勞工七天假被砍的那年。

2015年,馬英九政府說要落實週休二日,將原本勞基法規定的「雙週 84 小時」正常工時,改成「單週 40 小時」,但卻因為資方的壓力,又把原本 19 天的國定假日,砍掉 7 天,硬生生勞工讓少掉 7 天假。

憤怒的勞工團體走上街頭,抗議馬政府一面說要降工時,卻又一面砍掉勞工休假的騙局,而當時正在競選總統的蔡英文也承諾,民進黨上台,一定會還給勞工七天假,民進黨也在立法院擋下國民黨的砍假命令。

結果民進黨政府上台短短一個月內,就又提出砍七天的《勞基法》修法,並且只用 17 分鐘就送出委員會,硬闖過關。

政府當年說砍七天假搭配其他修法配套,還是可以減少過勞,那實際上呢?

根據勞動部統計,從 2016 年到 2024 年,台灣勞工的年總工時,從 2035 小時變成 2030 個小時,只減少 5 小時,只有 0.2%。

台灣應該增加幾天假?增加國定假日還是特休?

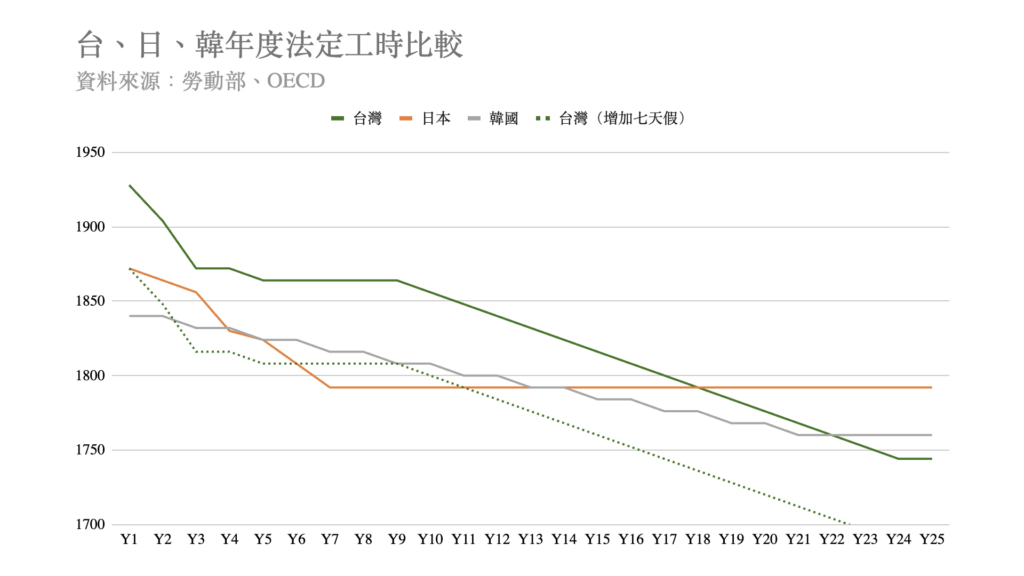

以台灣目前工時減少的趨勢來看,如果不修法增加台灣勞工的假日,再過一百年,台灣人還是會繼續過勞。

從前面台灣與各國法定假日的比較中,我們可以看出,台灣真正的問題,不在於「國定假日」太少,而在國定假日加上特休假的整體「有薪休假日」太少。

台灣的特休假,是依照年資逐漸增加。按照《勞基法》規定,台灣勞工要有 15 年的年資,才能跟歐盟國家剛入職的勞工有一樣多的假日,而日、韓的勞工,只要 5 年的年資就能擁有。

台灣有 80% 的勞工在中小企業工作,而台灣中小企業的平均壽命只有 13 年,也就是說,多達八成的勞工,可能在一家公司從頭做到尾的休假,都還比不上歐盟國家職場新人的最低水準。

因此,修法把被砍掉的七天假還給勞工,才能有效縮減台灣與世界各國的工時差異。

從上面這張圖表,我們可以看到,台灣勞工增加七天假後,年資12年以內的勞工,就會相當接近日、韓、歐的年度法定工時。

那增加的假日,到底要加在國定假日或特休假呢?其實,兩者各有利弊。

相較於國定假日,特休假更有彈性,而且可以避免集中放假導致觀光勝地塞車、擁擠的問題。

但對很多台灣勞工來說,特休假往往是看得到,卻放不到。

根據勞動部最新的統計,台灣勞工平均擁有的特休天數是 14.7 天,實際上卻只申請到 8.3 天。 25 到 34 歲的青年世代,因為工作年資更短,平均只能申請到 5.4 天特休。

而 OECD 調查的歐洲國家,勞工平均每年「實際」得到的特休假,最低的比利時是 20 天,最高的法國有 35 天。跟台灣一樣有「血汗」惡名的日本,勞工平均每年實際取得的特休也有 10.9 天。

台灣如果增設更多國定假日,一來勞工更能放到假,二來就算必須出勤,也能拿到雙倍工資,以台灣的情況來說,勞工相對更容易受惠。

台灣勞工需要增加有薪假日,這是非常明確的目標,但在國定假日與特休之間怎麼分配,還可以有更多的討論。

國定假日不只是放假,更應彰顯進步價值

國定假日除了讓勞工可以得到休息之外,更有彰顯、塑造國家的文化、歷史、價值等重要意義。

日本的國定假日法是一個很值得參考的例子,它的第一條是這樣寫的:「熱愛自由與和平的日本國民,在培養美麗風俗的同時,為了建設更美好的社會與更豐富的生活,在此全體國民共同制定了用來慶祝、感謝或紀念的日子,並將其命名為『國民的祝日』。」

台灣目前的國定假日,大多是民俗節日,另外還有兒童節和國慶日兩個紀念日。

而立法院目前各黨委員提出的立法草案中,雖然包含了原住民族日、客家日、國際移民日、言論自由日等彰顯多元文化及民主價值的假日,但目前各版本最有共識的假日,多半集中在光復節、教師節、行憲紀念日等國家意識形態濃厚的日子。

但台灣還有很多重要的價值,應該被納入這次立法的討論中。

性別平等、婚姻平權不但是台灣在人權保障上,受到世界讚賞的重要成就,更是台灣社會未來要繼續努力促進的價值,因此促成《性別平等教育法》立法的葉永鋕事件發生的 4 月 20 日,以及台灣正式實施婚姻平權法案的 5 月 24 日等,都應該納入這次立法的討論中。

而從東京奧運、巴黎奧運到棒球十二強世界冠軍,體育文化在台灣已經逐漸蔚為風潮,立法院更應該把握這次機會,將《國民體育法》訂定的 9 月 9 日國民體育日訂為國定假日,鼓勵、推廣國民參與運動。

《國定假日法》不但是減少勞工過勞的重要第一步,更是台灣社會塑造共同價值與文化的難得機會,希望立法院各黨能夠好好審議這部重要的法律,讓更多民間的聲音能夠進到討論中,充分落實與社會的溝通。